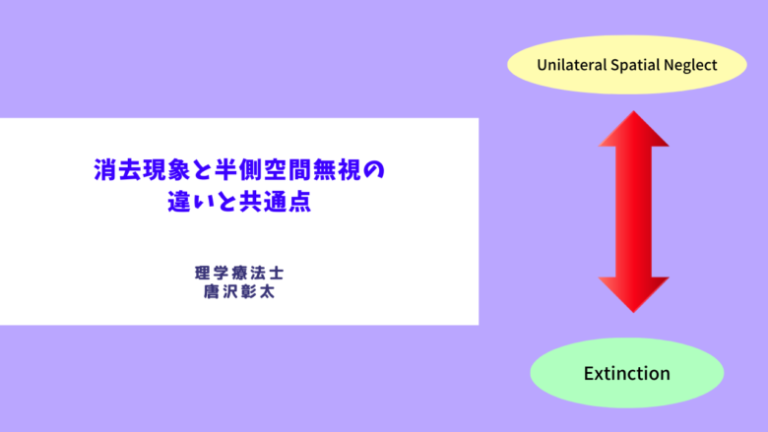

脳卒中後遺症の高次脳機能障害で、【半側空間無視-Unilateral Spatial Neglect-】と【消去現象-extinction-】があります。

これら2つの症状は非常に似ており、臨床上判断がつきにくい症状です。消去現象を半側空間無視の症状の1つとして考えている文献もあり、悩む方も多いと思います。

そこで本記事では半側空間無視と消去現象を紹介したあと、それぞれの検査からどう手がかりを得ていくかを考える参考になることを目的としています。知識の整理、臨床の手がかりとしてお読みください。

実際の介入についてはこちらの記事でご紹介しています!

→半側空間無視に運動と知覚から介入する

『半側空間無視』と『消去現象』の違い

半側空間無視の定義

「大脳半球病巣と反対側の刺激に対して,発見して報告したり,反応したり,その方向を向いたりすることが障害される病態である」(Heilman ら 1993)

消去現象の定義

「(片側のみへの刺激は知覚出来るにもかかわらず)ある感覚が他の部位に同時刺激を加えることにより消失するか、もとの刺激が知覚されなくなる過程」(Bender 1952)

半側空間無視(以下USN)と消去現象は、損傷した脳と反対側(麻痺惻)の刺激が知覚できない現象です。

非常に似ている2つですが、決定的に異なる点があります。それは、

消去現象は『両側同時刺激』のみ症状が現れる

ということです。

USNは、両側同時の時も無視するし片側のみでも無視します。

一方消去現象は片側のみでは症状が現れません。

この違いは非常に重要で、日常動作においてどの行為や動作に影響を与えるのかが大きく変わってきます。

また介入の方法や注意点、ポイントも変わってきます。

つまりUSNや消去現象が疑われた場合は、

・両側同時のみで症状がみられるのか

・片側のみでもみられるのか

の2点をはじめに確認することが大切です。

【共通点】視覚以外でも生じる

USNと言えば「左側を見ない」「右ばかりを見ている」など、視覚の無視が代表的です。ですが【空間無視】とあるように【視空間】以外の空間でも無視が生じます。例えば【聴覚空間】や【身体空間】などがあります。

消去現象においても視覚性の消去現象がフォーカスされてきましたが、USNと同様に視覚以外の感覚でも生じます。

触覚性消去現象がそれです。

この視覚以外でも無視が生じることと、麻痺惻を無視することがUSNと消去現象の共通点です。

この2つの高次脳機能障害は同時に見られることもありますし、別々に現れることもあります。

そのため麻痺惻を無視するのがUSNの影響なのか?消去現象の影響なのか?をBITやフィンガータッチなどの検査を実施して見極め、介入していきます。

その上で「なぜ左を見ないのか?」「なぜ立ち上がりの時に麻痺側に体重がのっていないことに気付けないのか?」を紐解いていく必要があります。

消去現象の検査の紹介

USNの検査にはBTIがあり、標準化されてきているため今回は消去現象の検査について紹介します。

視覚性の消去現象では視野検査を応用した方法があります。対面で行う検査です。

触覚性消去現象では、ポインティングで調べることができます。身体に指で触れる検査です。

この時注意したいのは、運動覚の消去現象が見られるケースがあることです。

そのため触れるだけではなく、動かす検査も行う必要があります。

またこれらの検査の前には、麻痺惻の感覚検査をあらかじめ行い、感覚が消失していないことを確認することも忘れてはいけません。

これを行わないと、高次脳機能障害なのか感覚障害なのかわかりません。

まとめ

1. USNと消去現象は、別々の症状として捉える

2. これは、検査を行い見極める

3. 2つの症状の決定的な違いは『消去現象は両側同時のみ』知覚ができないこと

4. 獲得を目標としてる動作にどう影響しているのかを紐解いて、それぞれに対応した介入を行う

プロリハ研究サロンでは、検査や評価の詳細を紹介していますので、興味のある方は公式LINEからお気軽にお問い合わせください!