お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンの唐沢彰太です。(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)

身体の運動がポイントのリハビリテーション(以下、リハビリ)特に理学療法では、筋力が足りているかを評価し、足りていなければ筋力トレーニングを実施していきます。

ですが、筋力トレーニングって意外な落とし穴があるって知ってましたか?

そこで今回は、リハビリで筋トレを取り入れているPTやOT、また患者さんに知っておいて欲しいポイントをまとめていきます!

【ポイント】

① 筋力は3つの要素でコントロールされている

②トレーニングした筋はそのままでは動作で使えない

筋出力をコントトールする3つの方法

筋力はそもそもどうやってコントロールされているのでしょうか?

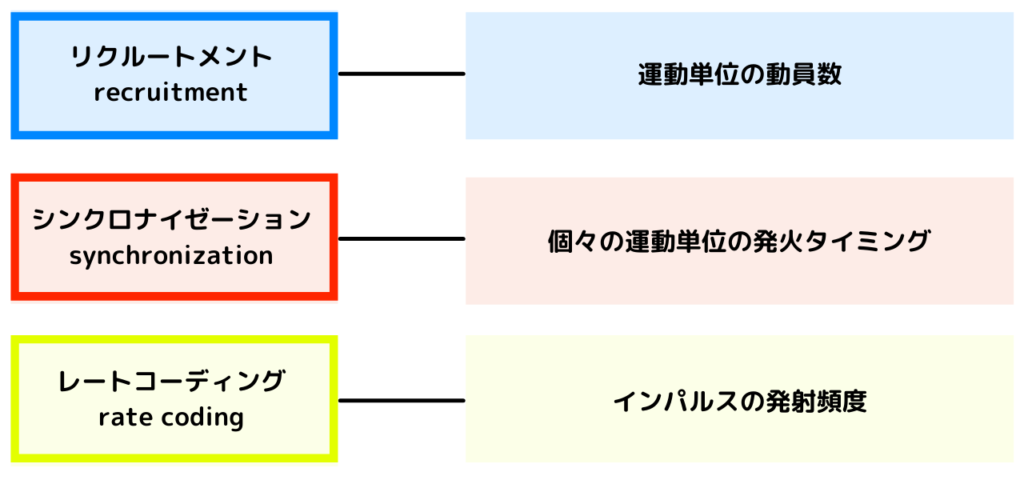

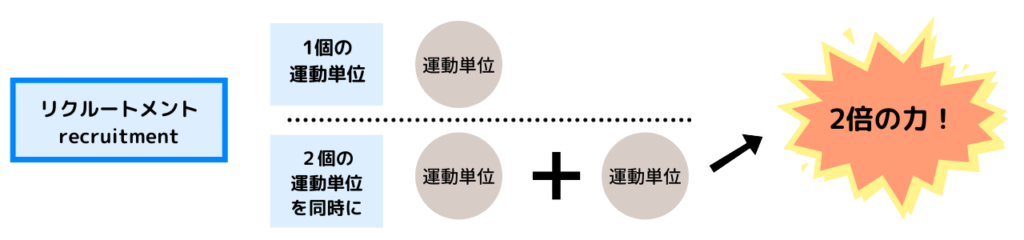

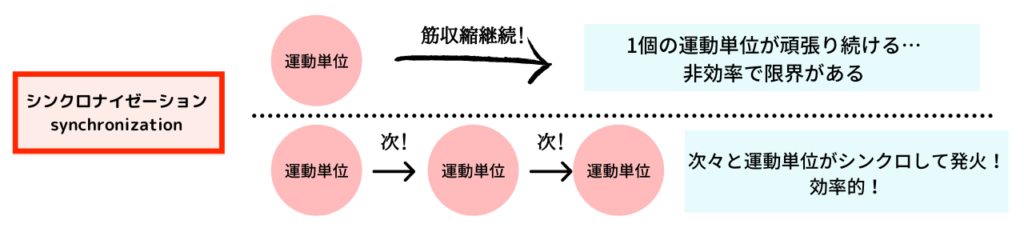

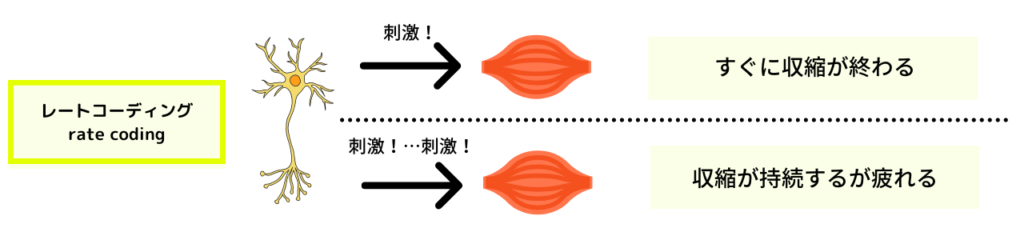

力を入れる、長く力を入れる、強く力を入れる…これらを使い分けて、適切な速さ力の強さで人は動いています。これを可能にしているのが上の図の仕組みです。言葉で説明するより図の方が分かりやすいので、それぞれ図にしたものが下の図です。

リクルートメントは、強い力を入れたり早く動くときに大切です。筋力トレーニングで、力が強くなる最初の理由は、このリクルートメントの効率が向上するためです。

シンクロナイゼーションは、持続的に力をいれる時に運動単位を協調的に働かせています。ゆっくり動くときや長く力を入れる時に大切です。

レートコーディングは、発火頻度を調整して筋出力をコントロールします。高頻度なら強く、また持続的に収縮し、低頻度なら弱く、短い収縮になります。

このように、行為の目的に応じて脳からの指令をもとに、脊髄が筋出力を調整しています。つまり、筋トレも速度や強さをまんべんなく取り入れて、プログラムを作る必要があるんですね。

運動と動作には大きな違いがある

ぜひこちらもご参考ください → 運動・動作・行為を使い分ける!

動作は複数の単関節運動が、組み合わさってできています。

立ち上がりであれば、体幹の前屈・伸展、股関節の屈曲・伸展、膝関節の伸展、足関節の背屈・底屈です。

なので、立ち上がれない人に対して、これらの運動の筋トレを実施するのですが…ここには大きな落とし穴があります。それは…

立ち上がりの時の関節運動と筋トレの時の関節運動では、筋の使われ方が違う!

もちろん使っている筋は一緒なんですが、先ほどの筋出力のコントロールのやり方や、脳の運動のやり方が違うんです。

このことを考慮すると…

【ポイント】

① 筋トレでは、筋出力の絶対量を増やすことが目的

② 動作で筋トレした筋を使えるようになるには、別のトレーニングが必要

筋トレをして、あとは患者さん任せではダメってことですね。

単純に筋力をつけたい、筋を大きくしたい人は問題ありませんが、動作を獲得するために行っているなら、他の関節との協調性や、知覚と筋出力のバランスなど、他の要素を考えたトレーニングが必要です。

プロリハ研究サロンでは、

・実際のトレーニングの方法

・筋力トレーニング以外の介入の方法

などを臨床に直結する形で学べます。

基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで

オンラインサロン会員募集中です!!

こちらもぜひご覧ください!!

〇過去の勉強会動画